四时更替,生生不息:节日诗句中的农耕文化解读

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-26 06:00:06

中国的节日文化源远流长,其中许多节日都与农耕文明息息相关。农耕文化是中华文化的重要组成部分,它不仅体现了与自然的和谐共生,还在节日诗句中留下了深刻的印记。通过节令的变化,古人以诗句传承着岁月的轮回与农事的变迁。在这些诗句中,我们可以看到农耕文明如何通过天文观测、节令变化以及与自然的互动,塑造出独特的节庆习俗。

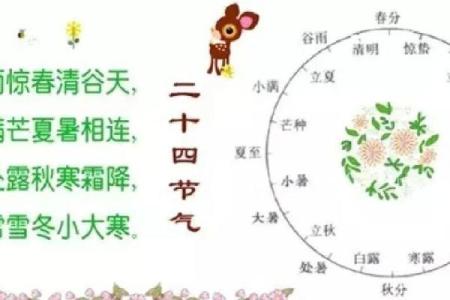

农耕与天文:二十四节气的起源

二十四节气是中国农耕文明的重要体现,起源于古代的天文观测。古人通过观察太阳在黄道上的运动规律,划分出二十四个节气,进而指导农事活动。节气不仅反映了季节变化,还与农业生产紧密相连。例如,春分时节,昼夜平分,正是播种的最佳时机;立秋标志着农作物进入成熟阶段,农民们开始收获。古代诗人如陶渊明、王之涣等人,往往在诗句中巧妙地融入节令的变化,用以表达自然和人类活动的密切联系。

例如,陶渊明的《归园田居》便是在描述四季变化时,强调了农耕与季节的契合。诗中通过田园风光的描绘,不仅反映了人与自然的关系,也传递了生生不息的农耕精神。

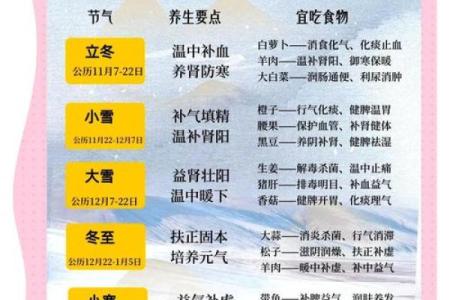

传统习俗:饮食与活动的节令特色

随着农耕文明的发展,节日逐渐成为人们生活的一部分,不仅仅是休息和娱乐的时刻,更是与农业生产紧密结合的社会活动。每个节令的到来,都会伴随着特定的饮食和活动,旨在表达对自然的感恩和祈求。

以春节为例,作为农历新年的开端,春节的习俗根植于农耕文化。春节期间,人们会吃饺子、年糕,寓意着富贵和丰收。除夕夜的年夜饭,更是家族团聚的重要时刻。传统活动如祭祖、放鞭炮、舞龙舞狮等,都是对自然、对祖先的敬畏与传承。古代诗人李白在《将进酒》中,便通过诗句表达了对生活的豪迈与对丰收的期待,这种精神渗透在春节的庆祝中。

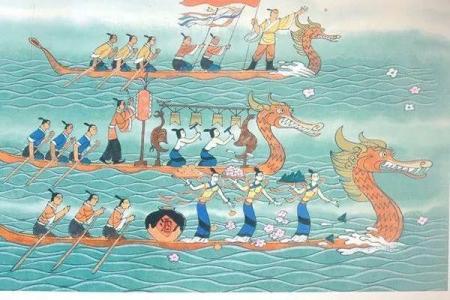

另一个节令,端午节,也深刻体现了农耕文化的特色。端午节不仅是为了纪念屈原,更是农事周期中的一个重要节日。人们吃粽子、赛龙舟,既是祭祀活动,也是农事丰收的象征。端午节的习俗表明,古人通过这些节庆活动将农业生产与宗教祭祀、民俗活动结合起来,形成了独特的文化现象。

节日与农耕文化的继承与创新

进入现代,虽然社会发展迅速,农耕活动逐渐减少,但节日文化依然在社会中占据重要地位。在现代社会中,人们对节日的认知不仅仅停留在传统的农耕意义上,更与时代需求相契合,融入了更多的文化元素。特别是在一些农村地区,农耕节庆依旧得以传承和发扬。

例如,现代的中秋节,虽然更多的是家庭团聚和亲情的象征,但其背后依旧隐藏着丰收的寓意。人们在这个节日里,依旧会赏月、吃月饼,表达对丰收的期盼。现代社会对节日的传承也使得这些习俗更加具有文化凝聚力。在城市中,虽然农业生产的直接影响较少,但通过文化创意产业的推动,许多节日习俗被赋予了新的生命力,成为了传递农耕文化的重要载体。

传统节日中融入的农耕文化,不仅是一种历史遗产,它在现代社会中通过诗句、活动和饮食等形式不断延续,成为了连接过去与未来的桥梁。