重阳节的天文知识与节令关系

- 中华万年历网移动端

- 2025-11-27 10:09:02

重阳节,这个源远流长的传统节日,早在千百年前就与中国的农耕文明和天文知识紧密相连。它的起源不仅承载着人们的民俗信仰,也与天文学的某些现象有着密切的关系。每年农历九月初九,作为二十四节气中的“秋分”之后的一段时光,重阳节不仅是纪念祖先、尊老敬老的节日,也成为了人们与自然、星辰、天象之间的一种深刻联系。

重阳节的天文渊源

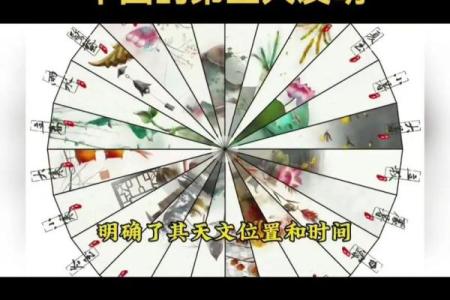

重阳节的时间与天文现象有着不可忽视的联系。九月初九,恰逢秋季的高空气候逐渐变化,太阳开始偏向南方,天气逐渐转凉,这一时节的天文现象影响了农业生产的节奏,也成为了古人对季节变化的敏感反应。中国古代的天文观察极为严谨,天体的运行规律不仅为农耕提供了指引,也影响着传统节令的设定。

重阳节恰逢九月,秋季的中期,这一时节不仅是稻谷丰收的季节,也是农耕文化中一项重要的天文节点。古代天文学家通过对月亮、太阳及星象的观察,确定了这一时节具有较强的天文象征意义。古人认为,九月初九的数字具有吉祥的象征,双“九”象征着长寿和吉祥,这种观念逐渐渗透到了节令的形成中。

重阳节的历史案例:农耕与天文的结合

第一个历史案例可以追溯到《诗经》中的记载,古人用诗歌表达秋季的时节特点,其中多次提到“九月九日,佳节与天。”这其中的“九月九日”不仅指明了重阳节的时间,也暗示了天文中的秋季星象和农耕节令的密切联系。

第二个历史案例则来自《左传》中的记载。重阳节的设立与古代的岁时祭祀紧密相关。古代农民通过观察天体和季节变化来进行播种与收获的安排,而九月初九恰逢秋收前夕,天文的变化和自然界的征兆成为人们顺应自然的指南。在这个节令下,人们举行的祭祀活动,不仅是对天神的祈求,也是对祖先的缅怀,体现了农耕文化对天文的尊重与依赖。

重阳节的现代传承与天文知识的结合

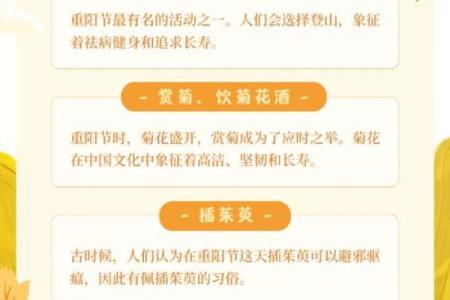

到了现代,虽然重阳节的天文意义可能没有过去那么直接,但它依然与人们的生活密切相关。现代社会虽然科技进步,但天文和节令依然是重要的文化组成部分。在今天,许多人在重阳节选择登高望远,这一活动的背后,便是对秋季天文变化的感知和对自然的尊重。登高不仅是为了“避灾消病”,也蕴含着一种天人合一的理念,表达人与自然相互依存的哲理。

与此同时,现代的重阳节饮食习俗,如吃重阳糕、喝菊花酒等,虽然源于古代,但与天文和节令的关系仍然存在。菊花自古以来便被视为秋天的代表花卉,菊花的开花时间恰逢九月初九,象征着秋季的深远影响,而菊花酒则有清心解暑、祛病延年的功效,反映了古人通过饮食和生活习惯来与天文现象相结合的智慧。

重阳节不仅是一个纪念先祖、尊老敬老的节日,也是一个与自然界、天文现象紧密相连的时刻。从农耕文化到天文知识的应用,再到现代社会的传承,重阳节展现了人类在天文知识引领下对自然和季节变化的敏感与应对。这一传统节日,不仅传递着人类对自然规律的深刻理解,也提醒着人们与自然和谐共生的重要性。