中国传统节日背后的天文智慧与农耕习俗

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-10 17:18:02

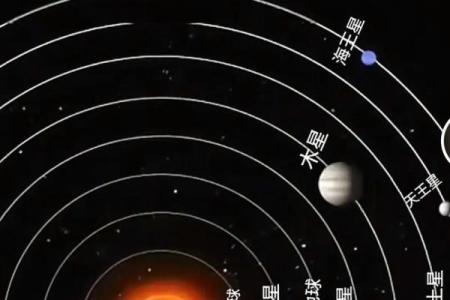

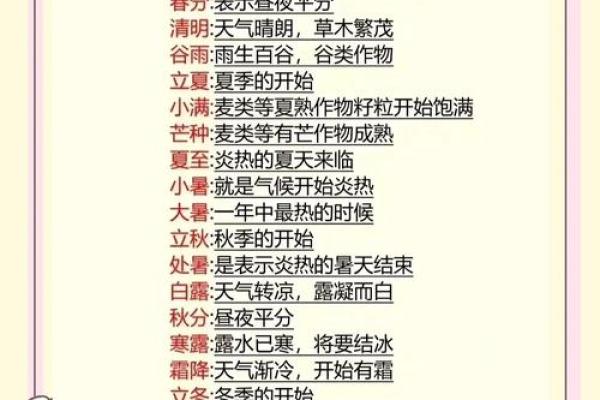

中国的传统节日承载着丰富的天文智慧和农耕文化,它们不仅是文化认同的象征,还与天文观测、节令变化紧密相关。通过节气变化、农事活动的安排,古人通过天文现象来指导农业生产,形成了具有深厚历史积淀的节日传统。

春分:天文与农耕的起点

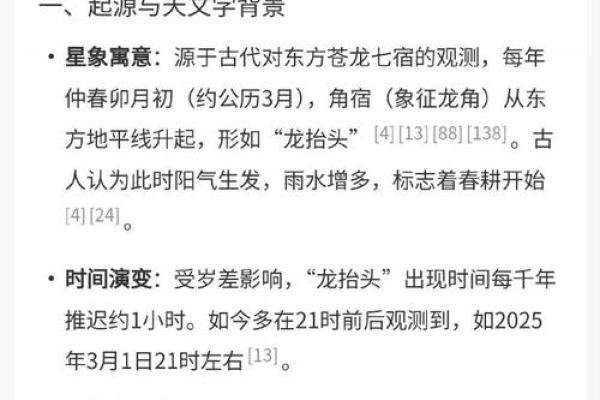

春分是二十四节气中的一个重要节点,标志着昼夜平分,气候逐渐回暖,农耕活动进入新的阶段。春分时节,太阳直射赤道,南北半球昼夜等长,天地平衡的状态给人们带来了深刻的天文启示。根据《周易》和《吕氏春秋》等古籍的记载,春分作为一个农耕节令,直接与播种、耕耘相关。春分时节,农民开始忙碌于田间,播下春耕的种子。这一节气不仅指引了农业生产,还提醒人们调整作息和节令的变化。

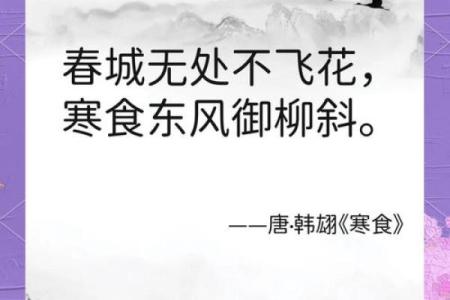

在春分时节,人们有许多传统习俗,其中尤以“春社祭祀”和“春分吃蛋”最为知名。春社祭祀活动起源于古人对大自然的敬畏,祭天祈求风调雨顺、五谷丰登。吃春分蛋的习俗则与“蛋”这一象征生命的物品密切相关,古人通过食用鸡蛋来寓意生命的延续和新生的开始。这个活动不仅是对春耕的祝福,也是对天文与季节变化的敬畏与感知。

中秋:天文现象与丰收的象征

中秋节是中国传统节日中最具天文意义的节日之一。每年农历八月十五,正值秋季的中期,月亮最圆最明亮。这一时节,天文学的现象与农耕的丰收周期紧密结合。中秋节的起源与秋季的农事活动密切相关,正值夏秋交替的季节,稻谷和其他农作物的收获进入高潮。古代农民通过观察月亮的盈亏变化,判断农作物的生长状态和收获时机,从而调节农业生产的节奏。

《大元大一统志》中曾记载,中秋时节,人们会举行“祭月”活动,寓意丰收与家国安康。月亮在这一节气的出现,象征着农耕社会中秋季丰收的庆祝,农民们通过赏月、吃月饼等活动,表达对自然的感激和对未来的期许。中秋节的月饼,最早作为祭月的食品,其圆形象征着团圆与和谐,反映了人们对天文学现象的深刻理解。

节气文化与生活的结合

随着现代社会的发展,节日传统虽然受到城市化、工业化等因素的影响,但许多传统节日的天文智慧与农耕习俗依然在民间传承下来,尤其是在一些地方,依然可以看到这些节日的庆祝和活动。例如在春分和秋分时,许多地方依然会举行节令祭祀和农事活动,尤其是在农村地区,春耕秋收的周期与节气的变化密切相关。现代社会的科技发展让农业生产更加精准,但人们对于天文变化的关注仍未减弱,节气文化依然深深根植于中国人的生活中。

在城市中,一些传统节日的庆祝活动通过现代传媒得到了再现与推广,月饼和春卷等传统食品在现代社会中也焕发出了新的生命力。同时,现代天文爱好者和农业工作者仍然会通过观测月亮、太阳等天体变化来指导农业实践,展现了传统智慧在现代生活中的延续。