农耕文化与节日传说——从诗词看中国传统节令的起源

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-26 21:54:01

中国传统节令与农耕文化密不可分,节令的起源与发展往往与古代农民的生产活动紧密相关。通过诗词的描写,我们可以深入理解这些节令背后的文化内涵和传统习俗。从农耕和天文角度看,这些节令不仅反映了农业社会的生产周期,还凝结了丰富的民间信仰和节日传说。

节令的农耕根源

中国传统节令的产生,首先与农耕文明的季节性活动密切相关。古代农业社会讲求“天时、地利、人和”,节令的安排则根据天文变化与气候规律来确定。二十四节气便是农耕文化的体现,它不仅指导着农民的播种和收获,还反映了古代人类对自然的认知和敬畏。

例如,立春作为二十四节气之一,是春季的开始,也是农耕季节的起点。唐代诗人白居易在《赋得古原草送别》中写道:“离离原上草,一岁一枯荣。”这句诗表达了春天草木复苏、万物更新的自然规律,反映了农民在春季开始耕作的期待和对未来丰收的希望。立春时节,民间有“打春牛”的习俗,象征着开始耕作,寓意着新一轮农业生产的开始。

节令中的天文观念

节令的设定也与古代中国人的天文观念密切相关。以“冬至”节气为例,这一天是北半球白昼最短、夜晚最长的一天,古人将其视为一年的极点,之后阳光逐渐回升,象征着光明与温暖的回归。诗人杜甫在《冬至夜思家》中写道:“无家问死生,且向寒食泪满巾。”这反映了冬至时节,民众寄托在节日中的思乡之情以及对家族团聚的渴望。

冬至节气的传统习俗包括吃饺子和团圆饭,这些习俗不仅承载着冬季食物的滋补作用,还象征着合家团聚和对未来的期盼。在古代,冬至还有祭祖的传统,表达了对先人的敬仰和对家庭延续的祝福。

现代传承与节令习俗

尽管现代社会的生产方式已不再依赖于传统的农耕活动,但许多节令和其习俗依然在当今社会中传承下来。例如,春节作为最重要的传统节日之一,尽管现在的庆祝方式与古时有所不同,但春节的核心精神——团聚、祈福、辞旧迎新依然保持着。

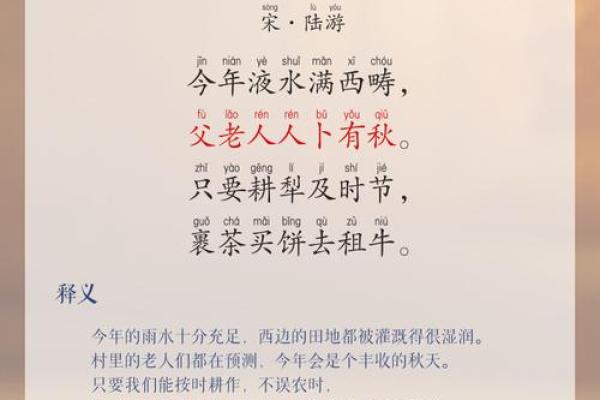

现代社会的春节,尽管没有了古时的农耕意义,但人们仍然根据农历新年、岁末年初的时间节点,进行大扫除、贴春联、吃年夜饭等活动,体现了对家庭和团体的重视。诗词中关于春节的描写,如宋代陆游的“今夜不知何处宿,家山何处是江南”,展现了过年时分人们回归故里的深情。

如今,春节期间的传统食品,如饺子、年糕等,仍然保留着象征团圆、富贵的寓意。这些习俗不仅体现了中国农耕文化的传统,也使得节令在现代社会得以传承和延续,成为中国人生活中重要的文化符号。

通过对传统节令的诗词解读,我们不难发现,中国的节令与农耕文化、天文变化以及民间信仰息息相关。无论是农民的生产活动,还是百姓的节日庆典,节令传承下来的不仅是习俗,更是对自然与家族、社会的敬畏与期待。这些传统文化和习俗在现代社会中依然生生不息,成为了凝聚民族认同感的重要纽带。