天文视角下的夏季大暑节令与天文现象

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-27 12:09:02

在中国传统文化中,节令与天文现象密切相关,尤其是在夏季的大暑节令。大暑作为二十四节气之一,标志着一年中最炎热的时期。在这个节令里,天文现象与农耕、民俗习惯有着深厚的联系。

大暑节令的天文起源

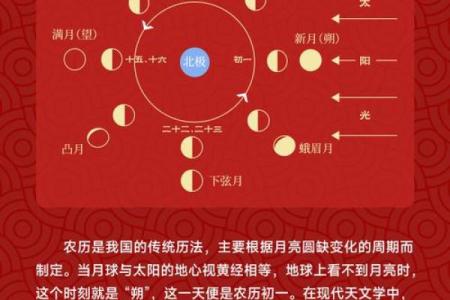

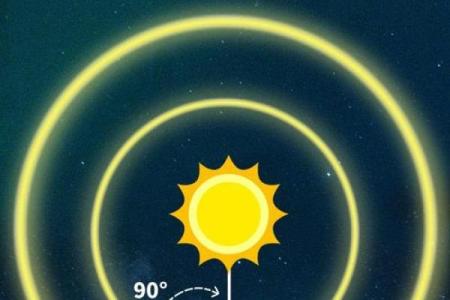

从天文学的角度来看,大暑节令通常出现在每年7月23日或24日,这时太阳直射北回归线,地球北半球的白昼时间最长,气温也达到全年最高。大暑节令的形成是因为太阳的直射导致地面温度的极度升高,使得夏季的气候尤为炎热。这个天文现象不仅影响天气变化,还直接关系到农作物的生长周期,特别是在农业社会中,农业生产的节奏往往与天象变化息息相关。

在古代,中国的农民通过观察天象来确定农耕时节。例如,大暑前后,农田的作物正处于生长的高峰期,尤其是稻谷、小麦等农作物,它们的生长周期与太阳的升降变化密切相关。因此,大暑节令成为了农事活动的一个重要标志,农民们通常会根据这个时节来进行防暑、施肥等一系列农业工作。

古代农业与大暑

在古代中国,许多文献记载了大暑节令期间的农耕活动。唐代的《月令七十二候集解》中提到“大暑至,天地热,万物荣。”这意味着在大暑节令,炎热的天气促进了农作物的旺盛生长。此时,农民们特别关注水源的利用,稻田需要大量的灌溉,以确保作物能够在高温中存活。

除此之外,大暑节令也是农民们防范病虫害的关键时期。高温湿润的气候容易滋生害虫,因此,传统的农业习俗包括使用草药、制作驱虫剂等方式,以保持作物的健康成长。

古代饮食与大暑

除了农业活动,大暑节令还与饮食文化息息相关。在古代,中国的食疗文化讲究“顺时而食”,即根据季节变化来调整饮食结构。大暑节令期间,传统的饮食注重清凉、消暑和补充水分。

例如,《本草纲目》中提到,西瓜、绿豆汤等具有清凉解暑功能的食物常在大暑时节被广泛食用。人们相信这些食物可以帮助驱散体内的暑气,保持身体的水分平衡。此外,古代的饮食习惯还提倡避免过多食用油腻和热量高的食物,以免加重体内的热气。

大暑节令与当代民俗

尽管现代科技的发展改变了农业生产的方式,但大暑节令的传统习俗在现代社会仍然得到了传承。在许多地方,尤其是农村地区,至今还保留着庆祝大暑节令的传统活动。比如,大暑时节,许多人会通过吃凉菜、喝绿豆汤来消暑,保持身体的清凉。

现代的都市人也逐渐意识到大暑时节对健康的影响,因此,许多城市在大暑节令期间会开展一些公益活动,如免费提供凉茶、健康讲座等,帮助市民应对炎热的天气。这些活动虽然形式有所不同,但其核心理念依旧与古代的传统习俗相呼应。

在文学作品中,夏季的大暑节令依然是诗词歌赋中常见的题材,古人通过诗歌来表达对大自然变化的感知与反思。从古至今,大暑节令与天文现象、农耕活动以及饮食文化密不可分,成为了中国文化中不可或缺的一部分。