文化与节令:古诗中的节日文化传承

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-30 00:27:01

在中国传统文化中,节日不仅是人们庆祝的时刻,更是文化传承的重要载体。古诗作为文学的瑰宝,常常通过生动的描写反映节令的变迁和民间习俗,它们不仅展示了节日的氛围,还蕴含了节日背后的文化根源。通过解读古诗中的节日描写,我们能够更好地理解中国古代节令的起源和民间风俗,并感受到节日文化的深厚底蕴。

农耕起源:重阳节的风土人情

重阳节,又称“老人节”,源自农耕社会中对五谷丰登的庆祝,具有深厚的农业文化背景。古代农民依据天文和季节的变化,制定出一系列的节令活动,重阳节便是在秋季收获之时举办,寓意着祈愿长寿、幸福安康。唐代诗人王维在《九月九日忆山东兄弟》中写道:“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。”这句诗表达了重阳节时对亲人的思念,体现了这一节日对家族团聚的深刻意义。在这一节日,传统习俗包括登高望远、佩戴茱萸、吃重阳糕等,均是为了祈求平安、长寿和幸福。这些活动反映了农耕社会对自然环境和人生命运的关注,重阳节成为了一个蕴含深厚文化寓意的传统节日。

天文起源:春节的岁时变迁

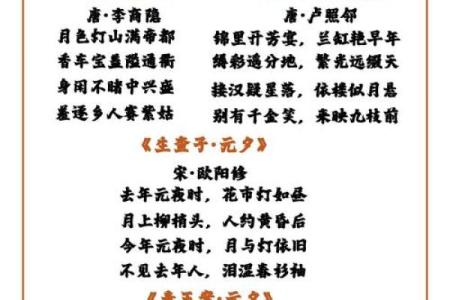

春节作为中国最重要的传统节日,其起源与天文和农耕息息相关。春节标志着农历新一年的开始,也是庆祝一年的丰收与祈求未来的丰盈。在古代,春节是根据天文历法确定的,尤其与冬至的阳气回升和春季的播种周期密切相关。宋代诗人辛弃疾在《青玉案·元夕》中提到:“东风夜放花千树,更吹落、星如雨。”这一诗句中的“东风”即指春天的到来,象征着农耕周期的复苏和新一年的希望。春节的传统习俗丰富多样,包括贴春联、放鞭炮、吃饺子、守岁等,这些活动不仅承载着祈求安康的愿望,也反映了古人对宇宙变化的理解与顺应,表达了对未来的期许与祝福。

元宵节的节日情怀

随着社会的变迁,古老节日的传承并没有消失,反而在现代社会中焕发出新的生命力。元宵节,作为春节后的第一个传统节日,依然是中国人生活中的重要组成部分。古诗《元夕》中的描写展示了元宵节的热闹景象:“火树银花合,星桥铁锁沉。”这些诗句捕捉了元宵节赏灯的美丽景象,也表达了人们对美好生活的向往。元宵节的活动包括吃元宵、赏花灯、猜灯谜等,这些习俗传承了千年,至今在城市和乡村中仍然活跃。现代人依然会在这一天与家人团聚,共享节日的欢乐,寄托对未来一年的美好祝愿。尽管现代社会的节日庆祝方式更加多样,但元宵节的文化内涵和传统活动依然没有改变,反而通过现代技术的辅助得到了新的表现形式,如灯展、线上庆祝等,让这一传统节日更加生动鲜活。

中国古代的节令文化,承载着深厚的农耕和天文智慧,通过古诗的描写得以传承。而随着时代的变迁,这些传统节日和习俗不断适应现代社会,展现出新的生命力。通过对古诗中的节日描写的深入分析,我们不仅能够感受到节日的欢乐和温暖,更能够从中窥见古代人民对自然和人类生命的深刻理解与尊重。