我国传统节日中的农耕文化与节令变化

- 中华万年历网移动端

- 2025-11-17 15:00:05

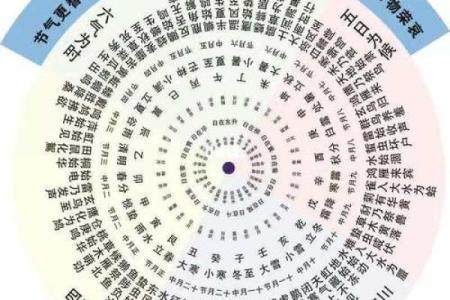

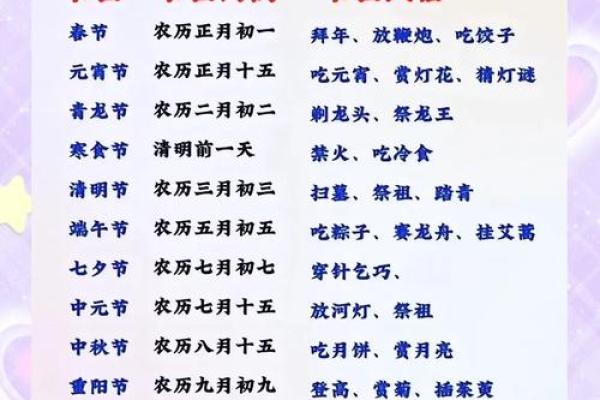

中国的传统节日深深植根于农耕文化与节令的变化,它们不仅仅是对节气变化的庆祝,更是千百年来人们与自然和谐共生的体现。通过这些节日,古人表达了对自然规律的尊重与对生命的感恩。

春耕时节与农耕节日的关联

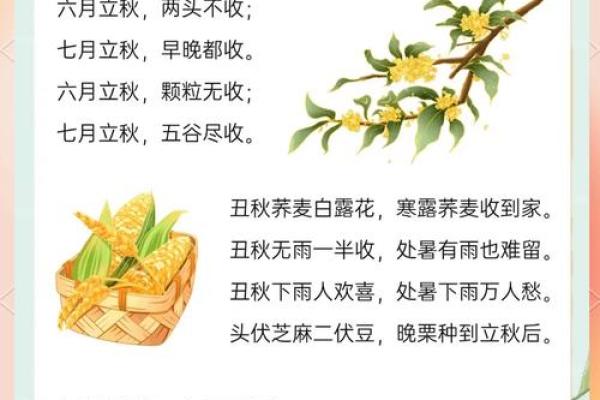

春天,是万物复苏的季节,也正是农耕文化的起点。清明节作为春季的一个重要节日,源自古代的祭祀活动,尤其与农耕生产紧密相关。清明节前后,气候温暖,农田的耕种工作进入高峰。人们不仅要祭祖扫墓,表达对先人的怀念,也要通过清明节进行春耕活动的祈福,希望得到丰收。

历史上,清明节的日期大致与太阳黄经达到15°时相对应,这是春分后第15天。在这一时节,气候适宜,降水适中,土地的湿润度正好适合播种。农民们会在这时开始播种各类农作物,同时也会开展清明节期间的踏青、放风筝等活动,寓意驱邪纳福,祈求来年的五谷丰登。古书《礼记》有云:“春秋时,农事与节令相合,君子必敬天祭先祖,以示对自然与祖先的敬畏。”

秋收与丰收节日的庆祝

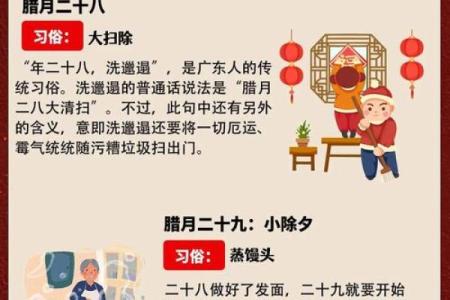

进入秋季,农耕文化的另一重要节日便是中秋节。作为中国传统的丰收节,中秋节不仅是一个团圆的节日,更是农民感谢大地恩赐的时刻。中秋节的起源可以追溯到古代的秋祭活动,最早的记载见于《左传》:“秋祭是以庆丰收,感谢天帝。”这一节日通常在农作物丰收之后,正是忙碌一年的农民庆祝成果的时刻。

古代农民会在中秋之夜,举行祭月仪式,祈求来年风调雨顺,五谷丰登。同时,赏月、吃月饼、赏灯等活动也成为这一节日的传统习俗。月饼的圆形象征着团圆与和谐,这种与农耕文化紧密相连的庆祝方式,使得中秋节不仅仅是对月亮的敬仰,更是对农业生产的感恩。农书《农政全书》中也提到,中秋是丰收的标志,节令与农耕周期紧密相连,是人们表达庆祝与希望的时刻。

农耕节令的当代意义

随着现代化的进程,许多传统节日的庆祝方式也发生了改变,但这些节日所传达的农耕文化精神依然得到了延续。例如,春耕时节,许多地方的清明节已经逐渐融入了农民对生态环境保护的关注,不仅仅是祭祖扫墓,更是对土地与自然的敬重。在现代社会,许多农场和农业公司会在这一天举行集体植树或农业知识讲座活动,传递绿色农业和可持续发展的理念。

此外,随着中秋节成为全球化的节日,月饼的制作和消费已经不仅限于中国,而是成为许多国家庆祝丰收和团圆的重要方式。这种文化的传播,不仅仅是节日习俗的传承,更是农耕文化的全球认同。在现代城市中,中秋节的家人团聚、共赏明月的传统,依旧让每个人感受到季节变换与自然赋予我们的生命力。

通过这些节日的庆祝活动,我们可以看到,传统的农耕文化在节令变化中的起源和传统习俗,至今依然影响着我们的生活方式。这不仅是对自然变化的感知,更是对历史和文化的传承,让现代人从这些节日中,找到了与先人、与自然对话的方式。