天文奇观与节气交织的神秘传说

- 中华万年历网移动端

- 2025-11-19 17:09:04

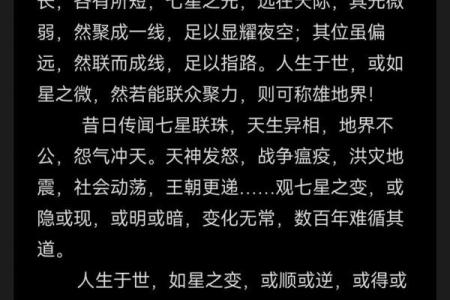

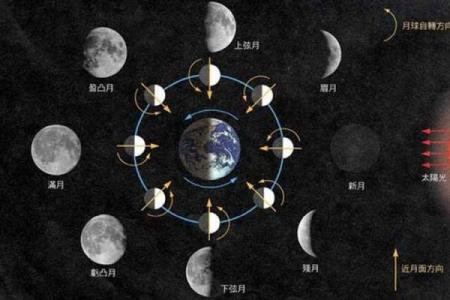

古代的农耕社会与天文现象息息相关,很多节气的来临与天文奇观的出现有着紧密的联系。天体的运行、星象的变化常常被视为天意的象征,因此很多神话传说和民间习俗也围绕这些现象展开。在不同的历史时期,人们通过观察天文奇观与节气的交织,创造了独特的文化传统和庆典活动。

一、农耕与天文:神秘的天体现象与节气

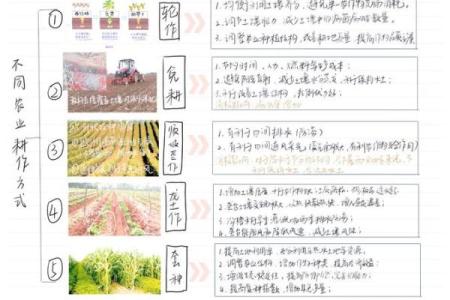

早在古代,农耕文明就与自然界的变化密切相关。随着节气的变化,天文现象成为了标志性的指引,影响着人们的生产活动。古代农民通过观察星星、月亮和太阳的运动规律,推算出季节变迁,从而确定播种、收割的最佳时机。而这些天文现象与节气的结合,也孕育了丰富的文化传说。

例如,“冬至”这个节气,象征着白昼最短、黑夜最长的一天。古人认为,这一天代表着阳气的回升,暗示着寒冷的冬天将过去,温暖的春天将来临。此时,太阳的位置与地球的关系特别密切,正如古籍《周易》所言:“天地交,互为其用”,意味着天地间的力量在这一刻重新平衡,为下一轮的农耕季节做准备。

二、历史案例:天文奇观与节气的交织

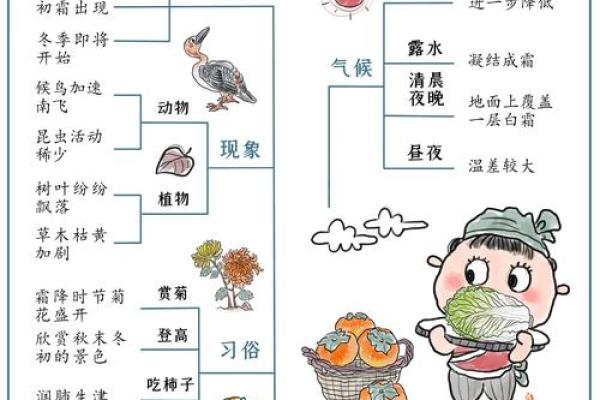

第一个案例来自《史记·天官书》中的记载。中国古代有一个重要的天文现象叫“星斗回归”,即北斗星的转动规律。这一现象与“秋分”节气的到来相契合。古人认为,北斗星在秋季的回归标志着夏季的结束和秋季的开始。在这个节气,传统习俗中往往有祭祀活动,用以祈求丰收和庇佑。特别是在北方地区,秋分节气与丰收的秋季结合起来,给了人们丰盈的食物和安定的生活。

第二个历史案例发生在东汉时期,当时的天文学家张衡提出了“黄道带”的理论,认为天体运动与地球的季节变化息息相关。特别是“春分”这一节气,与天文现象中的“春分点”紧密相关,这一天太阳直射赤道,昼夜平等,象征着万物复苏与生机勃勃的春天到来。张衡的理论深入人心,影响了后世的天文学和农耕文化。

三、天文与节气文化的延续

在现代社会,天文奇观与节气的结合依然深深扎根于人们的生活中。无论是在农业生产还是在节令的庆祝活动中,古老的习俗仍然延续下来。比如在“夏至”节气,虽然不再依赖农耕,但许多地方依然保持着吃“夏至饺子”的传统,寓意着驱寒保健康,体现了古代天文和节气习俗的传承。

现代的天文观测技术进一步提升了人们对天体变化的认识,但古人通过简单的观察和经验积累所创造的节气文化,依旧给现代社会带来了深刻的文化影响。例如每年的“春分”时节,许多地方依然举行“春祭”活动,回归自然的力量,提醒人们要珍惜季节的变化,感恩自然的恩赐。

天文奇观与节气的交织,不仅仅是天文学的现象,更深深融入了人们的生活和文化中。通过这一联系,古人建立了与自然和宇宙的深刻联系,并将这一传统传递给了后代,至今依然在现代社会中焕发着光彩。