养生节日:顺应四季变换的健康之道

- 中华万年历网移动端

- 2025-11-01 14:00:06

春夏秋冬,四季更替,随着季节变化而进行的养生活动,早已深深根植于中国传统文化中。顺应四季的养生理念,不仅仅是通过饮食来调养身体,更与每个季节的特点和节令紧密相关。早在农耕时代,顺应四季的变化就成为了人们生活的重要部分,尤其是与节令密切相关的健康之道。

农耕时代的养生与节令

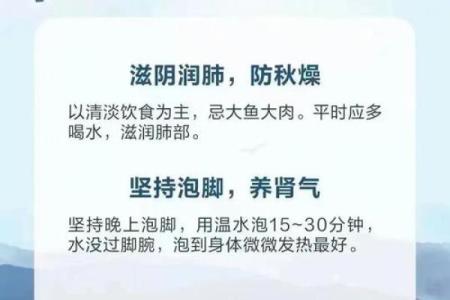

在农耕时代,人们的生活节奏和农事活动紧密结合。春耕、夏种、秋收、冬藏的循环决定了节令养生的实践。尤其在春秋季节,气候变化显著,人们通常会依据天文历法和自然变化来调整自己的饮食和作息。例如,春季是万物复苏的季节,此时阳气上升,人体应当补充一些温和的食物,如菠菜、香菜、荠菜等,避免过多的油腻食物,以免引发身体不适。而秋冬季节,气候干燥寒冷,适宜食用温润食物如红枣、桂圆、牛肉等,有助于滋补和保暖,防止寒气侵袭。

《黄帝内经》中的季节养生智慧

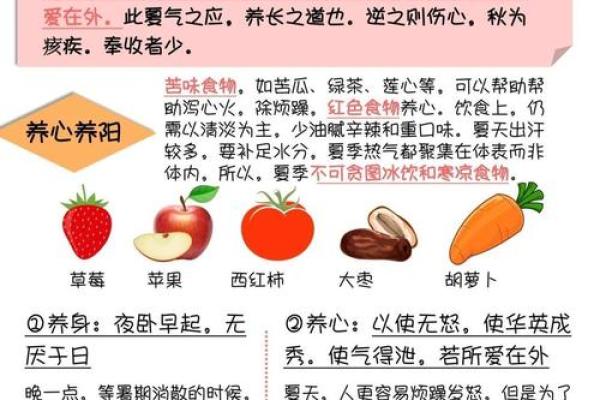

《黄帝内经》是中国古代医学经典,深入探讨了四季养生的要义。这本书中明确提出了“春夏养阳,秋冬养阴”的理念,强调了人体的生理活动和自然界的季节变化密切相关。在春季,人体阳气开始升发,因此应适当增加锻炼,保持心情愉悦,以促进气血流通;而到了冬季,阳气藏匿,人体的生理活动趋于平缓,适宜养藏、静养,避免过度劳累或剧烈运动。

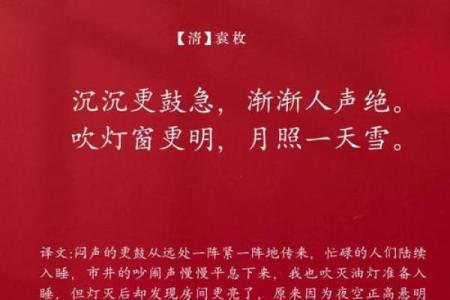

例如,《黄帝内经》中提到:“春夏养阳,秋冬养阴,春生夏长,秋冬藏。”这不仅是对季节变化的准确描述,也是古人智慧的体现。每个节令的变化,实际上是调养身体的最佳时机。

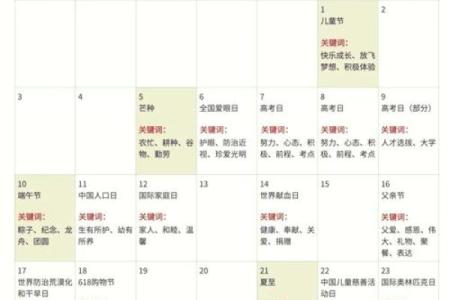

传统节令中的养生习俗

在中国,许多传统节令与养生习俗密切相关。例如,春节前后的“腊八节”是冬季最重要的节令之一,人们会煮腊八粥,以此来温补身体,祈求新的一年健康平安。而秋季的“中秋节”,人们则喜欢吃月饼、赏月,庆祝丰收,并借此时节的清凉与圆满,调节身体的阴阳平衡,增进家庭的和谐。

每个节令的饮食和活动,都是根据当时的气候条件来调节人体的最佳方式,体现了人类顺应自然规律的智慧。通过节令饮食的调整,人们不仅能保持身体健康,还能达到与自然的和谐共生。

现代社会中的四季养生传承

在现代社会,随着生活节奏的加快和环境的变化,传统的节令养生习俗依然在一些地方得以保留,并不断传承发展。很多人开始重视四季养生,关注饮食的季节性搭配,注重通过传统节令养生来调节身心健康。例如,在春季,现代人往往通过食用当季新鲜的时令蔬菜和水果,来帮助排毒、增强免疫力;而在冬季,则通过食用具有滋补效果的食品,如黑枸杞、海参等,以增强抗寒能力。

同时,随着科技的发展,四季养生也逐渐走向了现代化。例如,一些养生APP和健康管理平台提供了基于四季变化的饮食指导和健康建议,帮助现代人更好地理解和实践四季养生之道。

四季养生不仅仅是一种古老的智慧,更是一种不断传承和发展的生活方式。在现代社会中,我们可以借助科学手段,结合传统习惯,更好地顺应自然规律,保持身心的健康与平衡。