探秘九月节日的天文意义与节气变化

- 中华万年历网移动端

- 2025-11-13 18:00:08

九月是农历秋季的开始,正值收获的时节。这个月承载了丰富的天文意义与节气变化,融合了自然的规律与人们的生活,尤其在节日庆典中表现得尤为鲜明。中国古代历法与农业社会的紧密联系,使得九月成为一个多层次、多元化的文化节令。

秋分节气与天文变迁

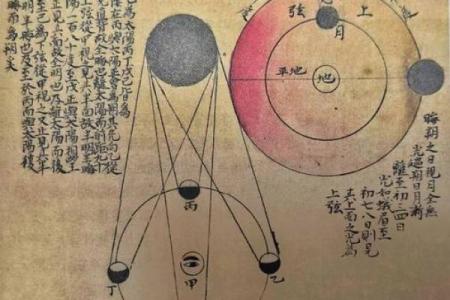

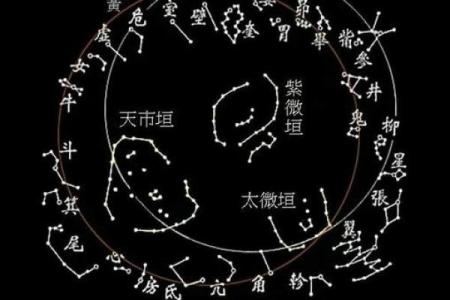

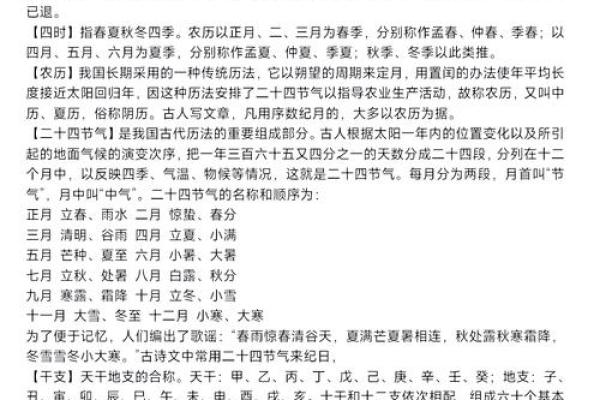

九月的天文变化最为显著的是秋分节气的到来。秋分一般在每年的9月23日左右,太阳直射赤道,昼夜平等,气候逐渐转凉。古人通过天文观测,发现了这一重要的时刻,并在农耕生产上加以应用。秋分不仅是二十四节气之一,也是古人对天地变换周期的敏锐感知。

根据《周礼》记载,秋分时节“天高地迥,气清景明”,是人们“修身齐家治国平天下”的关键时期。古代农民通过观察天象,知道这个时期是收获秋粮的最佳时机。因此,秋分时节,农人们忙着收割庄稼,储存粮食,以应对冬季的寒冷。天文现象成为了农业活动的指引,而节令的变化又强化了与天文密切相关的传统习俗。

历史案例:中秋节与秋分的结合

中秋节是中国传统的节日之一,通常在农历八月十五,但其庆祝活动与九月的天文变化密切相关。中秋节源于古人祭月、望月的传统,最初与秋分节气有着紧密联系。古人认为,在这一天,月亮最为圆满、最为明亮,象征着家人的团聚与丰收的季节。

《礼记·月令》中提到:“八月十五,月亮最圆,合家团圆。”因此,中秋节成为了秋季的重要节庆活动,象征着团圆和丰收的喜悦。而这一节日也成为了农民庆祝丰收的时刻。通过传统的月饼食俗,寓意着圆满和富贵,月亮成为了人们心灵与家族的象征。

历史案例:重阳节与秋高气爽

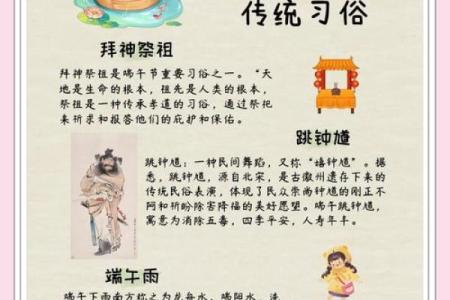

重阳节,通常在农历九月初九,正是秋季的深秋时节。这一天,天高气爽,正是登高望远的好时机。根据《易经》中的解释,九月初九,象征着“九九归一”的变化,寓意着人们可以通过“登高”来祈求长寿与安康。

重阳节的起源与农耕与天文知识也息息相关。古代人通过观察天文和气候变化,认为九月初九是一个与自然界对话的时刻。因此,重阳节成为了人们登高、插茱萸、祈福、祭祖的时刻,具有浓厚的农耕色彩。在这一节日里,食俗上会吃重阳糕,寓意着长寿与安康,而登高活动则是通过天文变化与自然的连接,表达对未来的期许与祝福。

天文知识与节日文化的结合

在现代,天文与节令的关系仍然被人们重视。随着天文科技的发展,越来越多的人开始关注节气和天文现象的变化。例如,现代的中秋节,许多人不仅在晚上仰望月亮,还通过天文望远镜观察月球的表面细节,增强了节日的文化与科学内涵。而重阳节,也逐渐成为了人们关注健康和长寿的时刻,特别是在老年人中,这一天成为了享受家庭团聚和健康生活的象征。

通过对这些节日的传承与发展,现代人不仅继承了古人的天文智慧,还结合了科学知识与文化传统,体现了节令与天文的完美融合。