深入探讨节日背后的养生智慧与传统习俗

- 中华万年历网移动端

- 2025-11-15 06:00:04

节日是传统文化的一个重要组成部分,不仅承载着人们的情感与记忆,也融入了深厚的养生智慧和习俗。很多节日的起源和活动,皆与古人对天文、农耕的观察与总结密切相关,这些传统习俗与现代生活中的养生理念之间,也存在着不小的联系。

节令变化与农耕文化的联系

中国古代农耕文化强调人与自然的和谐共生,节令变化被视为农业生产的重要指引。许多节日的起源,正是源于农耕文化对季节变换的敏感和对自然规律的尊重。例如,春节作为一年中的第一个重要节日,标志着冬去春来,是新的农耕周期的开始。春节的习俗中,吃饺子和贴春联,实际上具有驱邪祈安的功能。饺子的形状像元宝,寓意财运亨通,而春联则寓意着新的一年吉祥如意,这些习俗都透露着人们对新一轮农耕季节的美好期待。

在养生方面,春节期间的饮食习惯也体现了中国古代养生理论。例如,大年初一早晨,许多人家会吃一些滋补的食物如汤圆、鸡蛋等,寓意新的一年健康和团圆。根据中医的理论,这些食物有温阳益气、调理脾胃的作用,符合春节时节气候寒冷,人体需要保养的特点。

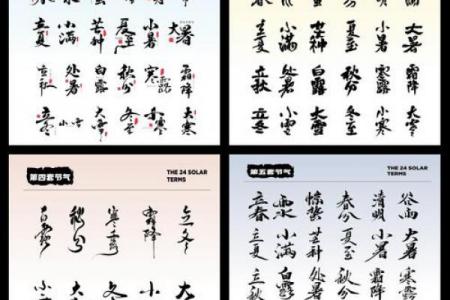

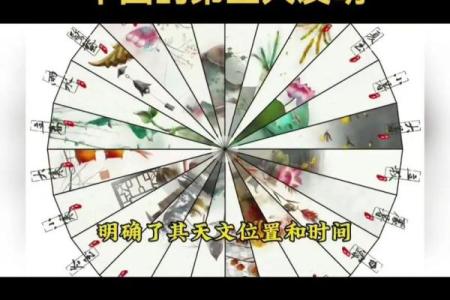

天文节气与健康习俗的结合

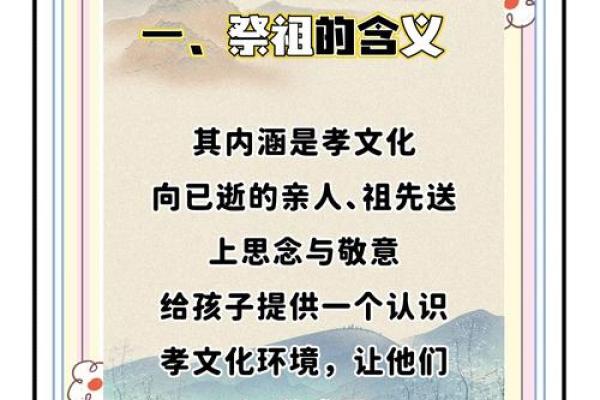

除了农耕文化的影响,古代的天文观测也对节日的设定有着重要影响。天文节气与人类的身体健康密切相关,古人依据太阳和月亮的运动规律,制定了二十四节气,这不仅是农业生产的指南,也为人们的日常生活和养生提供了指引。例如,清明节,作为二十四节气之一,是春天的最后一个节气,标志着气温回升,万物复苏。清明节前后,人们常常进行扫墓祭祖的活动,这既是表达对祖先的敬意,也是提醒人们要注意季节变化对健康的影响。

在清明节期间,许多人习惯食用青团、寒食等食物,这些食物富含青蒿等植物成分,具有清热解毒、润肺消暑的效果,这与清明时节的气候特点相符,恰好能够帮助调节体内的阴阳平衡,防止季节变化引起的疾病。

现代传承与养生理念的融合

随着社会的发展和现代生活节奏的加快,许多传统节日的养生意义并未被遗忘,反而在现代人注重健康的背景下,得到了新的诠释和应用。例如,中秋节作为传统的团圆节日,历来以赏月、吃月饼为习俗。现代人通过月饼的选择,注重了低糖、低脂的健康饮食,避免过量的油腻和甜食对身体的负担。中秋时节,气候逐渐转凉,适当食用一些清淡的食物和茶水,有助于调理脾胃,补充体内的水分,保持身体的平衡。

此外,许多现代人借着节假日的机会进行身体的调养,像是秋冬季节的保健,冬至后很多家庭开始食用进补的食材如羊肉汤、黑枸杞等,这些传统的食补方法,依然遵循着中医“冬养阴”的理念,帮助身体增强抵抗力,以应对寒冷的天气。

从古至今,节日的习俗和养生智慧一直在传承与变化之中。每一个节日的背后,都有着深刻的文化积淀和智慧,影响着人们的健康与生活方式。节日不仅是一个个历史文化的符号,更是现代人重视养生、追求健康的良好契机。