盘点古老天文节令,带你走进星空与节气的奥秘

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-14 10:39:01

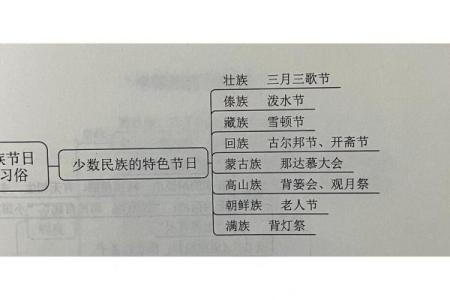

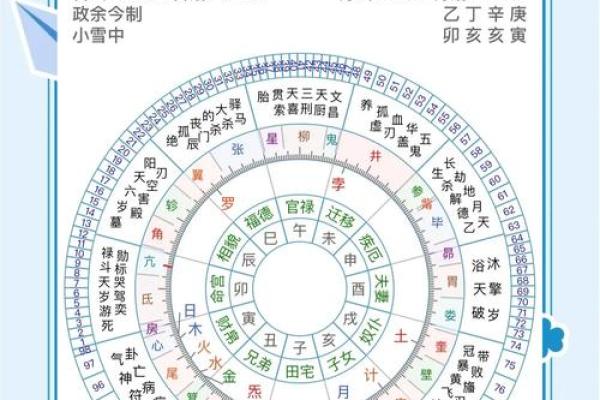

古老的天文节令是人类智慧与自然规律相结合的产物,它们承载了先民们对天体变化的观察与理解。节令的起源,既与农耕社会的生产周期密切相关,也深深扎根于天文观测的基础上。通过这些节令,人们在漫长的历史长河中,形成了丰富的传统习俗,包括饮食、活动等,它们不仅体现了人类对自然的适应,也反映了古人对宇宙奥秘的探索。

二十四节气与农耕文化

二十四节气是中国古代农耕文明的重要体现,它源自对太阳运行轨迹的长期观察。春分、夏至、秋分、冬至等节气标志着太阳在黄道上的位置变动,这些变化直接影响了农业生产的时机与节奏。例如,春分时节,太阳直射赤道,气温适中,是播种的最佳时机;而冬至则代表着一年中的白昼最短,黑夜最长,是农闲的时期,适合休养生息。

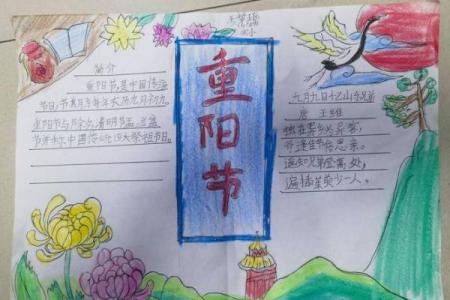

二十四节气不仅仅是天文现象的记录,它还与中国古代的农业社会紧密相连。古人通过观察太阳和月亮的变化,调整播种、收割等农业活动的时间,确保了农作物的生长周期与天候的匹配。这些节气与传统节令相关的活动,比如清明时节扫墓、冬至吃饺子等,早已深入人心,成为一代又一代人传承下来的文化习惯。

夏至与祭天礼仪

在古代中国,夏至是祭天的重要时节。夏至代表着太阳光最强烈的一天,象征着阳气的旺盛。古人相信,太阳的力量会带来丰收,因此在夏至时节,许多地区举行祭天仪式,祈求风调雨顺、五谷丰登。这一传统源于天文观察,古代天文学家通过日影的长度判断太阳的直射点,夏至这一天是阳气最盛的时候,因此需要通过祭祀来安抚天地,祈求来年的好收成。

在祭天仪式中,许多活动围绕着天文现象展开,如晒太阳、做阳光浴等,这些习俗至今在一些地方仍然得以传承。尤其是在一些乡村,夏至时节,家家户户都会祭祖,进行相关的民间活动,表达对自然和先人智慧的敬畏。

节气与文化活动的结合

在现代社会,随着农业的机械化和城市化进程,许多传统节令与农耕文化的联系逐渐减弱。然而,二十四节气依然在现代社会中占据着重要的地位,成为文化传承的一个重要载体。尤其是在城市化的今天,节气的文化价值仍然通过各种形式得以传承。

例如,许多现代人已经习惯在节气到来时,通过特定的饮食和活动来体验节气的文化内涵。冬至时,吃饺子或汤圆,既是对古老习俗的传承,也是一种对节气的文化认同。此外,现代的节气文化活动常常与生态环保、健康生活等理念相结合,越来越多的节气主题活动,如节气养生讲座、节气农产品展销等,吸引了广泛的关注。

通过这些活动,现代人不仅仅是在饮食或活动上传承节令,更重要的是通过节令重新连接天文与自然,理解人类与自然之间的密切联系。这种文化的延续不仅仅是对传统的尊重,更是一种对自然奥秘的敬仰与探索。

天文节令作为一种古老的文化符号,依然在现代生活中焕发着独特的光彩。